前言:律師們心裡有數

車子接二連三駛離星光大道,捷豹、寶馬、造型奇特的保時捷……它們溜進幾乎空無一人的地下停車場。這些車主都是西洛杉磯的頂級律師,約莫二十多人,他們帶著尷尬的笑容互打招呼。他們全都是白人,幾乎都是男人,大多五十歲出頭;在他們身上,可以看到他們所置身的那種文化環境:醉心工作非美德,周末辦公很厭世。然而,一九九四年六月二十五日,一個美好的週六夏日午後,他們放棄了高爾夫和家庭時光,來到世紀城大廈(Century City tower)開會。而他們之所以來到這裡,是因為每個人都希望參與此案──為辛普森(Orenthal James Simpson,縮寫為O. J. Simpson)辯護,他被控謀殺前妻妮可(Nicole) 和她的朋友羅納德.高德曼(Ronald Goldman) 。

他們之所以來到這裡,是因為辛普森的首席律師羅勃特.夏皮羅(Robert Shapiro) 的邀請。在這些人之中,有許多與夏皮羅關係相當親近的律師,不過他們從來不知道該如何精準形容這位朋友。他們大致上能點出他的缺點:過於自我、迷戀自己、在工作上道德感模糊且不以為意。與會的一位律師的妻子曾說:「如果可以的話,鮑勃會和希特勒一起喝雞尾酒。」夏皮羅甚至有三套燕尾服,他們暗自竊笑他無休止的社交活動。他曾拒絕與其中一位律師阿爾文.邁克森(Alvin Michaelson)共進午餐,他一臉正經地解釋:「我只和可以幫助我的人共進午餐,所以我和客戶、法官和檢察官一起吃飯,這是我工作的一部分。」但是,這些律師也認識夏皮羅對朋友慷慨的另一面。與會的另一名律師羅傑.科薩克(Roger Cossack),他的妻子抗癌多年,幾年前撒手人寰,鮑勃.夏皮羅是葬禮結束後第一個到科薩克家中安慰他的人。當國稅局(Internal Revenue Service)開始調查好幾十名職業運動員是否漏報出席簽名會的所得時,許多人奔赴夏皮羅尋求幫助,而他將大部分生意轉介給他的朋友,為好幾位律師朋友貢獻了一筆房屋擴建費。他們銘記在心,所以他們回應了他的邀請。

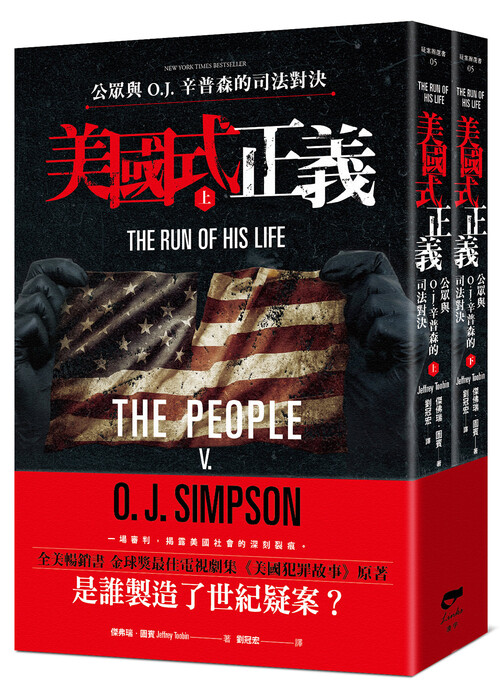

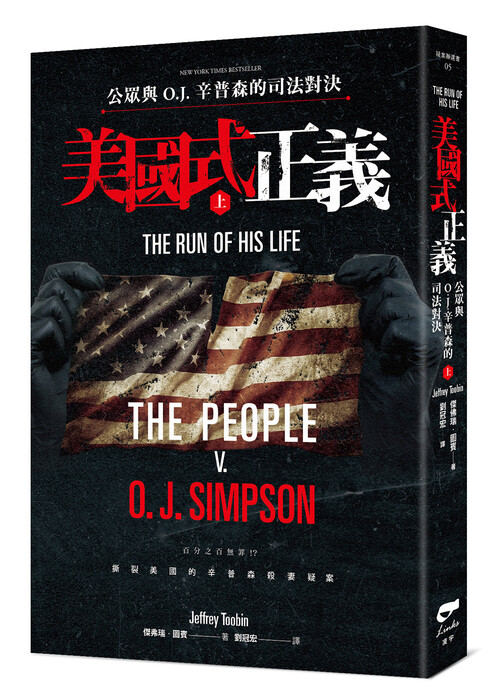

週六,夏皮羅用他的招牌熊抱向他的同行打招呼,並將他們帶到會議廳。如果你仔細看窗外,就可以看到位於布倫特伍德(Brentwood)的邦迪街(Bundy Drive),就在西邊三英哩(4.83km)處。在會議前十三天,妮可.布朗.辛普森和羅納德.高德曼,在她位於邦迪街的住家門前的台階附近被謀殺。兩個深夜遛狗的人發現了這個可怕的景象:妮可倒臥在前門台階下方,她的喉嚨被砍,傷口深可見骨;羅恩(Ron,羅納德的小名)癱倒在附近,軀幹和脖子有多處致命傷。案發後第二週,夏皮羅受委任成為該案主要嫌疑人辛普森的辯護律師。辛普森是妮可的前夫,也是一位名人。六月十七日,夏皮羅承諾辛普森會向警方投案的那天,這位前足球 明星卻消失了。電視上,辛普森的朋友羅勃特.卡戴珊(Robert Kardashian)宣讀一封聽起來像是辛普森留下的遺書,而且幾乎全美國都在看這則報導。結果,辛普森並沒有自殺。當天他在南加州高速公路上被警方追逐,還被電視轉播,在離奇的追逐直播後,他於晚間向警方投案。

嚴格說來,律師們聚會的場所根本不是夏皮羅的場子。夏皮羅沒有自己的會議廳,因此他向他租用場地的大型律師事務所借了一間會議廳。在辛普森案的壓力下,夏皮羅不得不頻繁地使用它,以至於他最終受不了,決定直接承租那間會議廳。跟大多數、甚至最著名的刑事辯護律師一樣,夏皮羅做生意的方式也很精實。他有一名祕書和兩名年輕的受雇律師(associate);夏皮羅每個月都會親手填寫所有的支票,來支付辦公室的開支、員工薪資。近年來生意興隆,夏皮羅在支付薪資方面毫無困難,但他一直牢記著刑事辯護律師的困境:儘管成功,但永遠不能指望回頭客,必須一直無休止地挖掘新客戶。尋找客戶──他自己的和他朋友的──是他在這個夏天午後舉辦聚會的重要潛台詞。

夏皮羅在本週早些時候,透過電話召集這些與會者,表示想討論辛普森一案。因為預審聽證(preliminary hearing)將在六月三十日週四開始,夏皮羅想事先請教業內最好的人才;他說,請幫助我,我需要你們的建議。

夏皮羅知道他們會飛奔而至,因為他知道,他的邀請本身就是一份好禮。辛普森案已經轟動全國,在八卦滿天飛、競爭激烈的洛杉磯法律界,夏皮羅早已看出,他的祕密集會將成為(實際上已經是)這座城市的話題。任何律師都會珍惜機會,在言談中提及自己曾被鮑勃.夏皮羅叫去討論辛普森案。此舉可能會讓他們的朋友、律師,尤其是客戶(特別是準客戶)留下深刻印象。刑事辯護法的高端運作,幾乎完全是在轉介的基礎上進行的;也就是說,律師之所以被聘用,是因為其他律師推薦他們。所以夏皮羅知道,這個週六的客人們,不會那麼快忘記他讓他們加入這個特別會議的恩惠,而日後將一個有利可圖的案子轉介給夏皮羅,將可表達出適當的謝意。

當律師們在橢圓形大桌前坐定後,夏皮羅開始提問。

「所以,」他說,「你們之中有多少人認為是辛普森做的?」

每個人都僵住了。片刻之後,一些律師緊張地輕笑著,其他人翻了翻白眼。剎那間,夏皮羅讓他們明白了這次會議有多麼奇怪。辯護律師經常以殘酷直白的態度談論他們的案件,我的當事人是否接受認罪?我的案子是否可行?有贏面嗎?在這些討論中,有罪是必然的事實。經驗豐富的刑事律師,特別是成功的律師,幾乎不花費心力在幻想上。所以談論這些案件純粹是私下的聊天,通常也不為公眾所知。但是夏皮羅談論的是即將成為美國史上最轟動的訴訟案,這不是、或者說看起來不是,那種有經驗的刑事辯護律師會想在這種半公開場合得到回答的問題。

但是夏皮羅的問題點出了一個重點。作為辛普森的律師,他現在比會議桌上的任何一位朋友都出名,但他跟他們沒什麼不同。他心知肚明,因此他對這個客戶不抱任何幻想,也永遠不會因為鎂光燈而看不清現實。

在開場的詢問帶來一陣尷尬的沉默之後,夏皮羅迅速介紹了兩位嘉賓──史基普.塔夫特(Skip Taft)和羅勃特.卡戴珊;對於夏皮羅來說,他們是這次會議最重要的聽眾。塔夫特和卡戴珊也是律師,但這不是重點。塔夫特是辛普森的經紀人,除其他事項外,此人還將決定夏皮羅可以收到多少費用;卡戴珊認識辛普森已有三十年,謀殺案發生後的幾天裡,他成為了被告最親密的朋友和顧問。一如往常,八卦效果再度發威,在這兩人的推波助瀾下,辛普森原來的律師霍華德.韋茨曼(Howard Weitzman)被換成了夏皮羅。必須注意,正是為了這兩個人,夏皮羅才策劃了這場展現法律實力的表演。

現場所有人幾乎都認識彼此,正如他們有時開的玩笑,這是西洛杉磯猶太黑手黨(塔夫特和卡戴珊是廳內少數的非猶太人之一)。事實上,當這群人在座位上安頓下來時,阿爾文.邁克爾森(Alvin Michaelson)對旁人低聲說:「那時在阿帕拉欽肯定也跟現在一個樣子。」他說的是一九五七年,黑幫首腦聚集在紐約州北部的阿帕拉欽,開了一場惡名昭彰的會議;那群人很有名,他們關係緊密,彼此的關聯常常可以追溯到幾十年前。此次的與會者之間也是如此,羅傑.哥薩克(Roger Cossack)是會議廳中與夏皮羅交情匪淺的一人,一九六○年代初,他曾與夏皮羅一起宣誓加入加州大學洛杉磯分校的ZBT兄弟會。 (辛普森案改變了夏皮羅,同樣也改變了哥薩克的一生。哥薩克成為CNN辛普森案的當地專家,當審判結束後,他徹底退出法律界並搬到華盛頓,開始在有線電視網談論自己的日常法律事務。)檢察官開始調查卡戴珊在謀殺案後的行為時,他僱用了邁克爾森作為他的律師。夏皮羅後來因辛普森案被控誹謗時,他請了另一位與會者賴瑞.費爾德曼(Larry Feldman)為他辯護。(費爾德曼在那個週六被無情地取笑,因為他還要參加一場婚禮,便身穿小禮服來到夏皮羅的辦公室,而擔任主持人的夏皮羅則穿了一件全白的名牌運動服。)與會者中有幾個民事訴訟專家,其中一位是派翠西亞.格拉瑟(Patricia Glaser),她是一家名為「Christensen White Miller Fink and Jacobs」的大型律師事務所的合夥人。一年半後,當辛普森審判結束時,她的名字與最新合夥人羅勃特.夏皮羅一起被添加到該公司的名字中。夏皮羅的另一個ZBT兄弟會會友麥克.拿薩提爾(Mike Nasatir),以及他的長期合夥人理查.赫希(Richard Hirsch)也在那裡。大約十五年前,他們聘用了西南大學法學院生瑪西婭.克萊克斯(Marcia Kleks)作為實習生。(她後來與戈登.克拉克〔Gordon Clark〕結婚,並改為夫姓。)至於強尼.科克倫(Johnnie Cochran),他並非夏皮羅社交圈的成員,沒有受到邀請。

夏皮羅:「我今天邀請你們所有人到這兒,是因為你們都知道如何打官司,而且我不害怕尋求你們的幫助。」

夏皮羅實際上沒問幾個問題,儘管他很高興將這些優秀的律師召集在一起,但是他並沒有在聽他們說的話。夏皮羅的自信驚人,他甚至為辛普森擔保。他發誓,他的客戶、他的委託人將接受審判並被無罪釋放。他已經定好戰略了。夏皮羅只有一次措手不及,因為他為了該案聘請的專家,著名法醫邁克.巴登(Michael Baden)在會議上提到,受害者的屍檢結果顯示,可能不止一人殺死妮可和羅恩。夏皮羅停下來想了一下,他問大家:「那麼,這意味著除了辛普森,還有誰呢?」

這句話也讓大家瞠目結舌,但會議很快就結束了,夏皮羅帶了幾名與會者到好萊塢的聚會勝地,尼基.布萊爾餐廳(Nicky Blair's)吃晚餐(現已不復存在)。幾位頑強的靈魂在電影製作人羅伯特.埃文斯(Robert Evans)的比弗利山莊豪邸喝完酒,結束了夜晚。埃文斯是夏皮羅的朋友兼前客戶,曾在一九八三年惡名昭彰的「棉花俱樂部謀殺案」遭到起訴,是夏皮羅幫他避開了起訴。

在夏皮羅的會議上,最高興受到邀請的嘉賓是馬歇爾.格羅斯曼(Marshall Grossman)。儘管格羅斯曼在民事訴訟領域闖出了一片天,但他從未打過過刑事訴訟,辛普森案的魅力和刺激吸引了他。但是,格羅斯曼稍後思忖在會議上聽到的內容時,他猶豫了。格羅斯曼曾經打過輸贏事關重大的官司,但他意識到,按照夏皮羅的辯護計畫,此案規模將比只有單一被告的審判大得多。如果夏皮羅如願以償,此案將涉及(並可能吞噬)整個洛杉磯市。最終,格羅斯曼認定這種公開的表演不適合他。

格羅斯曼可能會在辛普森案中參一腳的想法,在他的律師事務所引起了一陣騷動,所以他覺得自己欠同事一個解釋。一九九四年七月六日上午十一點十二分,他發送了一封電子郵件給全公司,內容為:「我今早要向該案的首席律師發送一封信,告知他我決定不加入辯護律師團。」格羅斯曼繼續寫道:「辛普森案有極高的風險,將會為我們的社群帶來種族分裂,我不希望對此推波助瀾,如果有需要我的地方,我寧願我的角色是協助治療分裂。」

§§§

強尼.科克倫(Johnnie L. Cochran, Jr.)喜歡出現在《夜線》(Nightline)以及《今日秀》(Today)、《CBS晚間新聞》(CBS Evening News)和《NBC夜間新聞》(NBS Nightly News)中。在布倫特伍德謀殺案剛發生的那段時間,他上了全部的節目,節目製作人也都很高興能請到他。科克倫是一位非裔美國人律師,他泰然自若、事業有成,在電視廣播中也很上相,對負責敲來賓通告的節目人員而言,是個夢幻人選。謀殺案後不到一週,《今日秀》甚至付錢請他來當顧問。

巧合的是,一九九四年六月十七日晚上,阿爾.考林斯(Al Cowlings)帶領全美民眾沿著洛杉磯高速公路,與警方展開一場低速追逐的那天,科克倫接到通告要上《夜線》分析這起事件。但觀眾從來不知道的是,比起其他在媒體上分析這起追逐事件的法律專家,科克倫在此案中的立場要複雜得多。科克倫對事件的幕後有私下的了解,因為他是辛普森的朋友,雖不是所謂的親密知己,但肯定相識許久。自謀殺案發生以來,辛普森一直在與科克倫通電話,除了談論他的困境,也邀請身為律師的他加入辯護團。在直播時,科克倫謹言慎行,說話非常保守。他那天晚上在《夜線》上的評論就跟他在所有節目中所說的一樣:「我認為有一件很重要的事,所有美國人都必須理解:這是一起悲劇,但目前我們仍應假定他是無辜的。」

不過,在鏡頭外,科克倫和夏皮羅一樣,是可以更加直率的。例如,科克倫六月十七日在美國廣播公司(ABC)洛杉磯的攝影棚錄製《夜線》,中場休息時他分析情勢,就與他呈現給節目觀眾的樣子大不相同。「O. J.矢口否認,」科克倫告訴朋友,「但顯然是他幹的。他應該請求減輕責任能力 (diminished-capacity),才可能有機會在合理的時間內被釋放。」在接下來的一週,科克倫前往伯班克(Burbank)上《今日秀》早場通告,在鏡頭之外,他也向朋友們表達了同樣的意見。

接下來的日子裡,辛普森持續懇求科克倫,但這位律師知道被告完全無意認罪。辛普森想進入審判程序並贏得勝利,所以他想讓科克倫擔任他的辯護律師。科克倫為此左右為難。他喜歡上節目,因為那很容易、也討人喜歡,壓力又不大,而且每上一次《今日秀》就有幾百元,收入不算差。但是他怎麼能拒絕辛普森?那即將演變為世紀大審。與夏皮羅不同,科克倫的專長是打官司,而且是在法庭上、陪審團面前打官司。在六月二十日的《今日秀》上,布萊恩.甘貝爾(Bryant Gumbel)在訪問科克倫時,指出兩人的聲譽差異。「夏皮羅先生身為辯訴交易 專家(plea bargainer)而享有盛譽,」甘貝爾說,「你認為他是替O. J. 辯護的最佳人選嗎?在刑事審判的部分。」科克倫的回應表現了他自視高夏皮羅一等的態度,此外全都在為自己打廣告。

「好吧,我再說一次,」科克倫對甘貝爾說,「我認為有各式各樣的律師。他是一位優秀的律師,但是如果要打這場官司,我認為需要一位經驗豐富,能力高強的律師──一位訴訟律師,如果可以的話。如果你沒有看到庭審律師來做這件事,我也不會感到驚訝。」當然,科克倫並沒有透露,其實當時他自己正在權衡是否加入並擔任庭審律師的角色。

預審聽證將於七月八日結束,辛普森必須在六十天內接受審判,科克倫知道他必須下定決心。他有很多朋友,而且他很喜歡徵詢他們的意見,藉此說服(或否決)自己,於是科克倫打了通電話。

七月中旬的某個下午,一通電話打到某位律師的辦公室,他也知道備受矚目的案件所面臨的壓力。科克倫揶揄這位律師:「這案子你應該接的。」他的確曾在腦海中想過自己有可能會扮演的角色,好處並不難指出,任何庭審律師都會珍惜在美國法律史上最多聽眾面前表現的機會;至於壞處,正如科克倫解釋的那樣,就比較複雜了。因為辛普森是同儕。「他是朋友,」科克倫說,「而且當你開始試圖擔任朋友的辯護律師,一切就亂了套。」科克倫不確定他們的關係是否會妨礙他按自己想要的方式處理案件。還有最後一個問題,在許多方面來說,是最簡單的,同時也是最大的問題。科克倫與這名律師交情良好,他們只要三言兩語就能了解彼此的意思。所以他猶豫了一下,才說出他的想法。當時,倘若在強尼.科克倫的職業生涯中有什麼事是確定的,那就是他喜歡贏。但他已與他的準客戶交談過,並評估過對他不利的證據;最終,關於辛普森案,科克倫的答案很簡單。

科克倫說:「這個案子會輸。」

§§§

他們心裡有數。

夏皮羅和科克倫當然從一開始就知道,任何一個細心研究妮可.布朗.辛普森和羅納德.萊爾.高德曼謀殺案的人,都看得出O. J.辛普森殺了他們,他是有罪的。因此,他們陷入兩難,那是每個刑事辯護律師皆要面對的最古老、也最常見的難題:如何處理有罪的客戶。

他們認為答案是種族。由於有壓倒性的證據證明辛普森有罪,使得他的律師團無法為他辯護──他們原本試圖證明他無罪,例如,找出謀殺者另有其人的證據。取而代之地,他們選擇了一種驚人又大膽的法律手段。他們試圖為客戶──那個他們認為是兇手的人──打造出一件受害者的外衣。幾乎就在辛普森被捕那天,他的律師團就為一九九四年六月十二日案發那天,打造出一個截然不同的故事、一個平行的時空。這種虛構的版本既優美又生動,它斷定辛普森是種族主義執法人員巨大陰謀下的受害者,他們捏造、栽贓證據,將他不曾犯下的罪行嫁禍於他。當然,這也是對非裔美國人民權運動(civil rights struggle)的粗俗戲仿,因為這使有罪的「受害者」與無辜的「肇事者」相互較量。

這些是我對辛普森案進行了兩年多報導的結論。謀殺案發生後的一週,我被指派為《紐約客》雜誌撰寫報導。除了到場參加洛杉磯高等法院的辛普森審判外,我還採訪了兩百多人,其中許多人我重複採訪了一次以上。我已經取得該案的完整文檔,包括檢方和辯方的內部備忘錄、陪審團顧問向檢辯雙方提供的意見、警察的「謀殺書」(murder book,謀殺案卷宗),其中包括所有洛杉磯警察局(LAPD,Los Angeles Police Department)與證人的訪談摘要、辯護方成員對所有證人的訪談摘要、迄今為止非公開進行的大陪審團(grand-jury)的證詞,以及辛普森的待決民事案件的庭外採錄證言(deposition)。我還回顧了新聞媒體對該案的大量報導,這是在此案背景下一項特別重要的任務。辛普森案的參與者著魔似地工作,試圖影響新聞報導。從案發當晚到判決的早晨,他們努力帶新聞風向,有些成功、有些不然,卻帶來了許多重大且深遠的後果。

的確,辯方的核心策略是致力於向大眾說故事,他們在警察密謀嫁禍辛普森的基礎概念上創造了一個反敘事(counternarrative)。為此,辯方需要願意傾聽的聽眾,那絕對是洛杉磯市中心的非洲裔美國人,他們佔據了陪審團大部分的席次。辯護策略利用的絕非虛構的經驗,而是這幾十年間,來自洛杉磯警察局內部以及洛杉磯警察局所帶起的種族歧視。辯方試圖將辛普森案定位為洛杉磯警察局一連串種族虐待案例中的最新事件;著名的有羅德尼.金案(Rodney King) ,還有其他成千上萬大大小小的侮辱和冒犯事件。黑人對洛杉磯警察局的不信任,正是辛普森辯護策略發展的沃土。隨著案件進展,洛杉磯警察局的名聲每日愈下,成為了美國最差勁的大城市警局之一,一個縱容怠惰、無能和種族歧視的執法單位。但就算洛杉磯警察局如此糟糕,它並未誣陷辛普森,沒有人栽贓或捏造任何證據。事實上,在此案過程中,辯方還巧妙地掩蓋了一個真實存在的警察陰謀,即這群警察粉絲在一九八九年試圖為辛普森的家暴史開脫,使其大事化小,小事化無。

儘管辯方致力使該案成為一項「種族公投(racial referendum)」,但審判結果仍然很難說,檢方或許還能靠著檢察官出色的工作表現將被告定罪。不幸的是,他們的表現沒有那麼出色。儘管出發點是好的,此案在很大程度上確實是被洛杉磯地檢署搞砸了。檢察官被政府方律師中最常見的兩大惱人性格給誤了事:傲慢(主要來自瑪西婭.克拉克)和無能(主要來自克里斯托弗.達登〔Christopher Darden〕)。檢察官過於重視自己的道德觀,浪費了少數能獲勝的機會。

從本質上來講,辛普森案是一樁駭人但很一般的家暴兇殺案。它之所以會演變成一場暴露出美國社會中深刻裂痕的全國大戲,其中一個原因是:被告律師認為使用種族議題會幫助他們的當事人贏得無罪宣判。這的確可行,而這對他們來說是最重要的籌碼。十多年前,辛普森律師團中的艾倫.德肖維茲(Alan Dershowitz),就曾直率地點出辯護團隊打官司的指導方針。德肖維茨在他的著作《最佳辯護》(The Best Defense)中寫道:「一旦我決定接下訴訟案,我只有一個應辦事項:我想贏。我將盡一切公正和合法的手段,且不考慮後果,使我的客戶安全下樁。」