序

推薦序

革命之後,魯蛇之春/張娟芬

「革命就像小孩一樣,一開始,它好小好可愛,後來卻長成一個又醜又粗魯的傢伙。」

三一八占領行動喧騰數月之後漸漸落幕,明浪變成暗潮。這場運動產生的巨大能量,鼓舞了許多人,其黑暗的反作用力,也啃咬著許多人。只是鼓舞可以明講,而啃咬不能。啃咬只能按捺著壓抑著,最好忍耐著不要講出來。因為啃咬會傳染,聽見的人也會被咬到。

作用力有多大,反作用力就有多大,只是受力對象不同。安全距離之外的旁觀者,感覺到的是光明的作用力,多到滿出來,具體體現為送到抗爭現場的豐沛物資。他們才是太陽花,一張臉隨著光明而轉。重度參與者呢,知道太多、經歷太多,劇烈情感如絲線纏身;他們同時見證前臺的燦爛與後臺的混亂,用疲倦的肉身與糾結的情緒,在自己傾斜的小宇宙裡抵抗黑暗,然後沒事一樣地繼續創造光明。這種內心鬥爭,即使幹聲連連的大腸花也無法盡述。

於是我就老是想起《最後的邀請》裡面這段話。這裡講的當然不是三一八,但是那不重要,因為那是革命的通則。通俗的理解或許是:革命都會變質,會墮落;革命者換了屁股就換了腦袋,掌權後會變成糟糕的人。那是旁觀者自外於革命的看法。參與者的體會或許是,「革命」的震盪不會僅止於大宇宙裡的權力重組,而會漸次滲透,同志之間的關係會有拉扯,個人也會有內在衝突,自己與自己都處不好,好像連細胞排列的順序都錯了。而那是痛苦的。

真正的痛苦都是不可逆的,發生了就發生了,沒有還原鍵,無法取消。因此痛苦索求於我們的,並不是恢復到那個不曾受傷的原狀,而是要一個意義。毫無意義的受苦是人類無法承受的。《滅頂與生還》裡最令我戰慄的納粹集中營一景,是大家圍成一個圈圈,每個人面前都有一堆土,他們被迫整日工作不得休息,就是用一把鏟子,把土剷到右邊的人面前。每個人都這樣做,所以面前的土堆永遠不空,因為當你不斷把土剷到右邊,左邊的人也一直把土剷過來,週而復始。集中營裡自有更耗體力的勞動,但是圍成一圈剷土是恐怖的精神虐待,因為納粹就是要你知道,叫你剷土純粹是要虐待你,沒有別的意義。完全沒有別的意義。

毫無意義的受苦令人發瘋。但是如果能找到意義,那就是尼采說的那句話:「如果知道為何而戰的話,就什麼都可以忍受。」

讀《魯蛇之春》,我讀到的是意義的追尋。這本書以教戰守策的形式出現,彷彿在召喚新的行動者一起太陽花,但是我相信其寫作的底蘊,是行動者回應著痛苦對自己的索求,那是內心嚴厲的叩問:「我做這些,所為何來?」這一關如果過不去,此後永遠會畏懼痛苦,不會再戰。害怕失戀的人不會再愛,害怕失望的人會閹割自己懷抱希望的能力:「不要再相信任何的什麼了,因為會痛苦。」

如果你正站在這個十字路口有所猶豫,《魯蛇之春》可能就是寫給你看的,作者們要和你一起、又各自地重新回憶一下,自己所為何來。因為痛苦並不必然會把人打倒,找不到意義的痛苦才會令人失去氣魄。

作者們說,社會運動就是「比氣長」。這個「氣」未必是一鏡到底的—通常都不是,有的時候會上氣不接下氣。所以,就像游泳一樣,憋氣有其極限,游個幾百公尺不錯了;終究要學會換氣,氣才會長。社會運動的勇氣,是互相激勵著,失去了又長出來的東西。《魯蛇之春》不是選手抵達終點壓線的英姿,此其所以自稱魯蛇也;而是在每一個換氣的時刻,想辦法讓下一口氣接上來,於是可以再度沈潛,興風作浪。

作者序

致夥伴:我們不打算逃走/張勝涵

這本書原本沒有打算要出版。寫下來只是為了提醒彼此,我們還能做得更好,別因為慌張而亂了章法。從大學捲入野草莓學運以來,廣場的歡騰與失落使我們無法輕易轉身離開,往後數年,我們時常在各種運動的不同位置上協同作戰,在前線與後勤之間不斷流轉、設法多做點什麼。然而,一次又一次的抗爭,往往都是以氣憤和懊悔收尾。很難不去想,如果我們,能夠更勇敢、溫柔、團結和堅強,也許一切會有所不同。

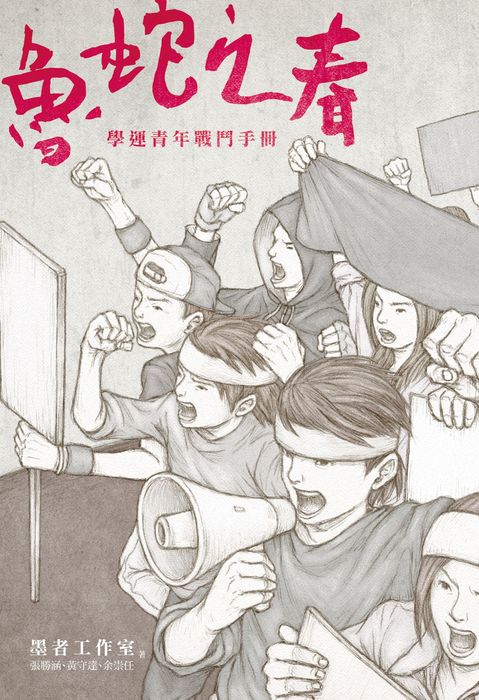

本書的主標題是「魯蛇之春」,副標題是「學運青年戰鬥手冊」。魯蛇是英文loser(失敗者)的諧音,這個用詞從二○一二年底到二○一三年初的農曆年間(恰巧是蛇年),在PTT八卦版盛極一時,由此成為PTT使用者在鄉民之外最愛用的自嘲語,比起略顯生硬的崩世代,魯蛇更能直白地說出這個世代的自我認同。除了過勞、低薪、高房價帶來的青年貧窮問題之外,魯蛇對於我們還有另一層意義。參與運動,很多時候都是徒勞無功的努力,想要持續參與,運動者勢必得學會面對失敗。在無數的敗北中,我們變得不那麼焦躁不安,我們學會在混亂的現場以自嘲保持平衡感。但是學生時期不能無限地延長,學運總有結束的一天。我們三個都在碩士班的最後階段,即將要離開臺大,失去學生身分與基地的壓力迫使我們希望留下一些什麼。

這本書是我們學生時期運動參與的筆記,其中有心得感想、有概念說明,但大多都是操作方法。本書初稿完成於二○一四年三月十六日。那時,我們還不知道自己即將捲入一場遠遠超過我們所能承擔的運動。這是「魯蛇之春」,我們放下了論文和筆記跳進這個春天吹起的時代之風,春天是可能的時節,乍暖還寒忽雨又晴,運動初生,召喚世代的反叛,榮耀和羞辱並存、信念與懷疑共生,這場進步的風暴狠狠地刮削著我們,拷問我們對理念、運動、組織和夥伴的友愛與忠誠。經過這場運動,本書所談的每個概念、每種作法、甚至每個用詞,也許都不得不重新定義,或者至少,我們都有了更切身而深刻的理解,然而,我們暫時還無力處理。因此我們選擇保留初稿寫就時,那種前三一八的素樸風格。

本書的章節架構分成三個部分,始於組織、展開行動,最後才是網路宣傳。行動才能帶來改變的可能,但是行動之所以可能,則必須仰賴組織者在組織中日復一日的努力,至於網路宣傳雖然有趣好玩、有時來得迅捷猛烈,但終究是末端。

此外,對運動稍有認識的讀者都會注意到,關於運動傷害和運動倫理,我們談得很少。因為,我們確實也還不知道到底該怎麼做比較好。倫理是我們應當如何對待彼此,傷害是因為有愛有期待,有位前輩說過﹁運動傷害只能在運動中治療﹂,然而,無論要不要繼續運動,療癒的可能或許只能從好好面對彼此和自己開始。

這幾年,特別是三一八以來,我們老去好多,但是國家卻因此重新年輕起來。我們的想法和作法都是在實踐與閱讀中自己摸索出來,不成系統也未經審查,但我們就是這樣過來的。希望讀者能夠在閱讀與運動中得到驗證或否證,繼而有更多的思考和討論。最後,我想對彼此說,別著急,我們的時代才剛剛開始。

黃守達

當初受邀參與這項寫作計畫,以為只是編個講義、留個回憶。沒有想到,真的來到出版成書的這一天。仔細想想,那個振筆疾書的自己,實在太過草率。

對我來說,運動與體制是一個互相破壞卻也互相補充的過程。為了追求某種理想,於是引發運動,但運動勢必挑戰既有體制;為了鞏固某種秩序,於是產生體制,但體制總是帶來新的壓迫與規訓。新的壓迫與規訓呼喚更新的理想,新的理想又形成更新的秩序,就這樣生生不息。

開始參與這個生生不息的過程,是在大二。那年,我參加了學生會福利部,投入了野草莓運動,也發起了名為「百大維新」的鬥爭。

福利部─不同於福利社─是個爭取學生福祉與權利的部門,透過蒐集公共議題、揭露公共資訊、促進公共討論,我們嘗試建構一個校園的公共領域。福利部的經驗,讓我感到興奮又焦慮。興奮的是,當愈來愈多人開始關心生活周遭的事務,某種共同體的輪廓也開始浮現,民主似乎不只是浪漫的想像;焦慮的是,關心生活周遭的事務,好累好難好麻煩。

野草莓,算是我的運動啟蒙。從我眼裡看來,那是個沒有達成任何目標與訴求的運動。守過一次又一次的廣場夜晚,我覺得自己在消耗社會對於這場運動本來就不多的期待。離開廣場的夥伴們,沒有不帶著屈辱的。或許,這種啟蒙也是好的。那股屈辱,激起了一整個世代的復仇。

百大維新,是一場奪回臺灣大學詮釋權的鬥爭。二○○九年,是臺大建校八十周年,教育部五年五百億計畫也即將告一段落。「八十臺大.前進百大」的標語散布全校,那時的我還看不清臺灣高等教育產業的困境,只是對這種粗陋的形式主義感到憤怒。百大維新,就是把社會運動的現場搬回校園。透過一連串的集會遊行、文化干擾、快閃行動、擺攤活動、研究調查、發表報告,嘗試提出學生對於臺灣大學的想像,說出學生的爽與不爽。

我很珍惜這些興奮、焦慮、屈辱、復仇、憤怒、爽與不爽。

後來,我就一直在校園與社會之間遊走,緩慢累積組織、行動、網路宣傳的心得。不太喜歡把魯蛇掛在嘴邊,深怕講久了就不能翻身;但至少在運動這個領域,我個人倒是魯蛇無誤。每次抗爭,總是失去的太多,成就的太少。留下些心得,或許就是等待著被超克。

曾經自問,假如給大二的自己讀讀這本小書,後來的際遇是否會有所不同?不知道,但可以確定的是,他會用更多的耐心與勇氣,去探索不同於這本小書的可能。

我期待這個可能。

余崇任

這個國家每天都在發生一些狗屁倒灶的事。

同志和非典型家庭想要政府認可自己選擇相守終身的人,不可以。

苑裡居民不想要住家旁有支每天嗡嗡嗡的巨無霸風機,不可以。

關廠工人要拿回自己該有的資遣費和退休金,不可以。

外籍移工需要更完整的制度保障他們的工作權益,不可以。

蘭嶼和達仁居民不想要變成都市和工廠的垃圾桶,不可以。

刺桐想要回自己部落原來共有的海岸不要給飯店,不可以。

大埔的張大哥只是想要跟自己的家一起好好活著,不可以。

維持這個城市表面亮麗的底層工人想要有個地方落腳休息,不可以。

土地和房子應該要先給人住而非用來玩錢滾錢的遊戲,不可以。

學術助理應該也要有勞工的權利和義務,不可以。

想要讀根據事實撰寫的歷史,不可以。

想要讀根據事實撰寫的報導,不可以。

想要追究政府過當施暴的責任,不可以。

想要國民黨把黨國時期從國庫奪走的財產還給全體人民,不可以。

想要正常的公聽會或民主審議程序讓大家理性地修正兩岸協議內容,不可以。

不想要為了多賺一點錢而經濟依賴一個政治專制國家,進而被它統一,不可以。

這個國家每天都在發生一些狗屁倒灶的事,我無法假裝沒有看見,我也無法接受大家真的沒有看見,或假裝沒有看見。

於是我以社運打雜工和鍵盤酸民的身分參與這項手冊寫作計畫。寫給與我抱有類似心情,想要強迫這個社會在意某些事情的人們。

內容連載

組織筆記十二則

I一定要去現場

有些事情只能在現場感受。抗爭行動不是電視節目(雖然很多人都是從電視上才能看到抗爭畫面),實際上的抗爭並不像電視擷取的幾秒鐘那樣刺激有趣不理性。即使是每一個看似不理性的瞬間也都蘊含更深邃的思考。行動促使我們不僅用頭腦、更要用身體思考,不僅用理性、更要用情感思考。在喧鬧的口號背後考慮的是,縝密的論述如何簡潔地傳達;肢體衝突帶來的壓力、傷害與後續的法律責任,考驗運動者是否明白自己到底為何而戰。

沒有到過現場的人可能很難真的體會,到底所謂國家機器的鎮壓是什麼意思?可是當你看到幾百個警察列隊成排,在警盾與人牆的重重包圍下,逐步隔開、驅離你和你的夥伴,在推擠與掙扎之間,你突然覺得這一切其實都沒有用。不只是自己這邊的行動沒有用,警方那邊也不知道到底在忙什麼,而在警方的重重保護之後,政治人物繼續說謊、裝死、踢皮球,公務員說依法行政我不能做主,原來所謂除暴安良的人民保姆,到頭來保護的是他們,而我們是要被排除的對象。被抓上警備車後,你回想剛剛那些情緒激昂的瞬間卻倍感無力,連自己現在要被帶到什麼地方都不知道,下車之後,你知道自己今天開始就算是一個沒用的人,也必須來做點有用的事,你不甘心就只是這樣任人擺布。

然而,現場指的不只是抗爭現場,而是廣泛的議題現場。現場,就是運動發生之處,人們在那裡受到不義的侵擾,然後運動發生,開始組織性的對抗。

組織工作的力量來自日復一日的持續投入。以長年投入樂生療養院保留運動的青年樂生聯盟為例。儘管樂生院未必總是主要的抗爭現場,抗爭現場通常是在不同的政府機關──臺北市政府、新北市政府、臺北市捷運局、文化部、衛福部、行政院、行政院長官邸等等,但難道樂青可以因為這樣,就只要抗議而不去院區嗎?當然不行。樂青的日常組織工作至少包括:每週一次花三小時左右跑遍院區丈量裂縫、每週一次花三小時左右參與樂生保留自救會和院民一起討論議題現況、每月一次到彎腰農夫市集擺攤、不定期舉辦院區活動與抗爭行動,同時還要因應各式參觀需求安排院區導覽與議題介紹。

在抗爭高峰時,甚至還成立二十四小時駐守樂生院的樂生巡守隊,由海筆子劇團專門培訓,嚴格遵守非暴力原則,兩小時一班換上制服輪替巡邏,發現警方或捷運工程異動要迅速回報,經由集體討論共同決策,採取集體行動來因應情勢,不能憑個人好惡擅自行動。

組織者的重要性就在於他們是會持續守在現場的人。參與者偶爾被動員、同情者提供物質和情感支持,但組織者越過了關心的界限,決心持續與受壓迫者站在一起。

II不要把人當成工具

不要以為一通電話就一定能找到人幫忙,但也不要因為這樣就不敢打電話。想要稍微做點什麼事,一定會需要其他人幫忙,運動自然也不例外。特別是社運組織往往很窮,所以很多在一般公司行號可以用錢解決的問題,組織者只能靠人情和自己。雖然社運既是為了理念而戰,不難找到願意偶爾提供協助的朋友,但是如果因此把志願勞動當成理所當然,朋友的善意終究會枯竭。

即使只是最簡單的開記者會時舉布條、拿道具、喊口號這種基本上沒有特殊技能限制的工作,也絕對不要等到行動前的最後一刻才開始找人。當一個人去過的抗爭現場多了,逐漸融入所謂的社運圈,就很可能會在奇怪的時間接到各種不清不楚的動員訊息。但是長此以往,被動員的人會開始覺得,為什麼我只有被動員的分,難道沒有人在意我對議題與行動的想法嗎?我只是個舉布條喊口號拿道具,甚至連照相都不一定會照到、沒有人會特地感謝的布景般的工具人嗎?

總之,關鍵是,平常就必須維繫和人的關係。把事情做好當然很重要,但是組織存在的目的從來不只是為了把事情做好,不要過度追求效率和成果,以致於在過程中把人當成工具。在對抗不義的同時,也要非常謹慎小心別再製造出更多不義。

III組織者要有自信

運動者要相信改變的力量就來自於我們自己。美國社會運動學者堤利(CharlesTilly)提出「WUNC展演」原則,說明運動者的公開現身如何挑戰這個社會的既有權威,藉此帶來改變的可能。此原則具體區分成四個層面:令人敬重(worthiness)、團結(unity)、人數(numbers)、犧牲奉獻(commitment)。

首先,運動者令人敬重。社會運動跟組織犯罪同樣都是藉由擾亂社會秩序以達成目標,因而也都同樣可能會違反法律,但兩者的差別就在於能否引起社會的敬重,這樣的敬重通常來自於我們社會中對於特定價值的重視,正是因為運動者的理念崇高,做法合理且甘於受罰,儘管他們必須為違法付出代價,卻能夠引起大眾的敬重,進而將之轉化為對運動的支持。

其次,運動者必須展現出團結。團結通常展現於一致的行動。最基本的就是紅衫軍、白衫軍、黑衫軍等衣著的一致,進階的就是面對驅離等強制措施時,手勾手彼此躺下交疊、甚至以鎖鏈環扣的靜坐抵抗。當然在這社群媒體即時傳播的時代,團結也不只在現場發生,可能你拍張照我拍張照、配上同一個標語口號手勢,大家集合起來成千上百地呈現出來,也會是一種團結的展現。總之,關鍵在於不讓人覺得孤立無援,哪怕只是一小群人,這群人也足夠堅定,因而說不定真的能夠改變一些事情。

第三,人數很重要。因洪仲丘案而起的八○三「萬人送仲丘」遊行,二十五萬人在凱道晚會舉起智慧型手機,點點白光交織成為「銀十字勳章」,這個瞬間相信已經成為臺灣社會集體記憶不可抹滅的歷史時刻,二十五萬人的現身壓得政府喘不過氣必須立刻回應,雖然有沒有實際效果是另一個故事,但是至少「洪仲丘不應該死,我們必須替他討回公道」這個訊息說得非常清楚,整個社會的人都聽到了。

最後,運動者願意犧牲奉獻。社會並不總是對運動者充滿同情,運動者必須犧牲奉獻,必須忍受猜忌譏諷,必須要在沒有成功希望時一直付出,然後社會才可能在某個歷史時刻回過頭來肯定你的努力、正視你的訴求,當然更多時候是始終受到忽視。

毛澤東說革命不是請客吃飯、史明為臺灣獨立幾近傾家盪產、鄭南榕要引火自焚、樂生青年頂著烈日在國民黨部前絕食四天、反旺中遇到颱風天也是得穿雨衣包圍中天電視臺。投身社會運動大多數時候都是失敗而挫折的,當然也很難讓所有的運動者有穩定的收入和回報,走路工只存在反動論述的幻想當中。但是沒有人願意投入,行動就無法展開,一場運動的開始,必定要有人付出巨大的犧牲。

IV組織者要有自覺

既然搞運動要有夥伴,那麼進入運動固定的起手式就是從做組織開始。然而,既然要做組織,那就不能任性。組織者要有自覺,先有自覺,才可能有所覺悟。自覺的意思很簡單,就是知道自己在幹嘛。一個有自覺的組織者,知道人們對於理念的支持從來不會自動帶來理念的實現,行動才會帶來實現的可能。因此,他在決定要成為組織者後所做的第一件事,也是唯一的一件事,就是設法找到夥伴共同行動,並且,必須是有效的、有意義的行動。為此,他不會輕易把其他人當成白痴或仇敵,相反地,他把每個人都看成是潛在的盟友,即便立場不同還是盡量保持合作的可能。因為他雖然盼望著更好的未來,卻隨時都在為更糟的情勢做準備。他知道也許會有那麼一天,有權者的強力鎮壓會逼使不同立場的組織者必須放下歧見,攜手抵禦將來的劫毀。自覺必須再進化成覺悟,一個有覺悟的組織者知道必要的時刻必須犧牲奉獻,但他同時也絕不輕易讓夥伴做出犧牲。

組織者是個吃力不討好的工作。同樣是支持運動理念的人,如果只是偶爾來到抗爭現場聲援的參與者,那麼確實可以僅僅保持某種單向的、純粹被動員的簡單關係,不用絞盡腦汁規劃行動、製作道具,還要擔心沒有人來參加。但是如果要成為組織者,就意味著更多時間、精力與資源的投入,並且為了承擔特定的功能或權責,必須學習經營和適應社運組織的運作模式,這些要求都不是單純的理念支持,抑或是抽出一點空檔就可以完成的小事。從參與者到組織者的身分轉變,往往涉及個人的生活方式與生涯規劃的全盤調整。當然,組織者的生活乃至於生涯也是苦澀多於甜美,不管是從既有研究還是經驗看來,比起相同出身背景和教育程度的人,組織者通常收入較低、比較不可能結婚、結了婚也比較可能離婚(即使是跟運動理念相仿的人),甚至還會比較不快樂。

既然當一個組織者這麼麻煩、甚至還有點悲慘,要會做人又要會做事,卻又不保證有什麼好結局,那麼為什麼還有人要當?去問問那些在不同的歷史時空和生命時刻都做出這個選擇的人,他們為什麼決定成為組織者、他們如何有所自覺,進而有所覺悟?他們的答案縱使五花八門,大致上應該都可以歸納為一個簡單的判準,因為,他們總是希望多做一點什麼,接下來,走上組織者的路就只是時間或機遇的問題。

V組織存在是為了讓人們明白自己的強壯

組織存在的目的是讓人們面對問題時不覺得一籌莫展,組織者協助人們發現自己能夠掌控周遭的世界,不被少數有權者壟斷一切權力、財富、價值和意義。眼前的各種議題儘管是以個別的方式出現,但是如果這個世界始終都為少數人掌控,那麼議題只會一再發生,人們終究必須學著變強,變強並不需要倚仗靈丹妙藥或驚奇遭遇,只要紮實地參與組織與行動。

在撰寫本書的過程中,我們也同時在籌備「庶人之亂:青年行動者培力交流營」,在營隊中,我們邀請從學運到工運,二十多年來持續堅持的組織工作者顧玉玲來開場演講。在這場演講中,顧玉玲提到做運動最重要的就是要小心「快的誘惑」。

顧玉玲說她畢業後第一份工作是去《自立晚報》當工會秘書,《自立晚報》是當時的進步派報紙,記者和編輯都覺得自己在為進步理念奮鬥,但是工會開會時藍領工人都不會來,因為開會時大多都是記者和編輯在決定事情,並且藍領工人的問題也確實能夠因此得到改善,所以藍領工人當然就會覺得,既然記者和編輯又會講話又能解決問題,那就不必去開會了,這個會議不需要他們也能夠成事。然而,組織起來進行運動的目的,難道只是換一批可能比較有良心的人來掌權,然後沒有權力的人永遠只負責說謝謝?顧玉玲提醒我們:「一個總是在說謝謝的人,不會覺得自己有力量。」同時,顧玉玲透過這個例子強調,工人光是團結起來一起行動是不夠的,如果為了團結而忽視內部差異,這樣的組織工作並不確實,更不徹底。

所以,在組織的過程中,絕對不能只看問題有沒有被解決,我們應該在意的是問題怎麼被說出來、問題怎麼被討論、問題怎麼被解決、過程中人與人如何對待彼此,以及人們是否能夠承接彼此的軟弱,明白透過組織,彼此都能更加強壯。

即使背景和條件再相似的群體,都一定會有深刻的內部差異必須克服。臺大工會目前是以研究生助理為主要成員的企業工會,在組織過程中遇到的困難是,很難把學習與勞動的分野說清楚,並說服大家工會的重要,特別是研究生助理真的要細究起來也是形形色色,理工科被分割為各自獨立的實驗室,生農學院可能要種田、養殖甚至上山採集,人文社會學科雖然多半來回在教室與書本之間,卻也是隔行如隔山,更別說同樣屬於臺大工會可合法組織範圍內的技工、工友,當前的努力只做到工會會員來自更多元的系所,但仍未觸及所有系所,遑論技工工友。